特发性震颤(ET)作为一种以姿势性或动作性震颤为主要临床表现的运动障碍性疾病,一直是神经系统疾病研究的重点之一。昆明康瑞医院神经外科特约技术顾问、我国脑立体定向技术开拓者陈鸿耀副主任医师,将带我们深入了解这一疾病,并从专业角度为我们解析其特点与治疗方式。

一、特发性震颤的定义与特点

特发性震颤是以4~12Hz的姿势性或动作性震颤为主要临床表现,可发生于全身各部位,但以双侧上肢和手更为显著。这种震颤在静止状态下也可能出现,且情绪紧张时会明显加重,影响患者的日常生活,如持物、写字、倒水等。陈鸿耀主任指出,特发性震颤的患病率在0.35%~4%之间,尤其在65岁以上人群中可达6.30%,显示出其较高的发病率和对老年人群的影响。

二、特发性震颤的非运动症状

近年来,特发性震颤的研究不仅关注其运动症状,还越来越多地发现患者出现非运动症状(NMS)。陈鸿耀主任强调,约30%的特发性震颤患者存在继发性社会焦虑,且焦虑程度与年龄呈负相关,与社会功能损害程度呈正相关。此外,抑郁症状也可能先于震颤症状出现,严重影响患者的生活质量。

三、特发性震颤的诊断与鉴别

特发性震颤的诊断需要从病史采集、震颤特点的观察以及体格检查来综合分析。陈鸿耀主任具有丰富的临床经验,他提醒我们,特发性震颤的典型症状包括手的节律性外展、内收样震颤和屈伸样震颤等,且震颤在发病10~20年后会逐渐影响活动,随年龄增长严重程度增加。同时,饥饿、疲劳、情绪激动等因素都可能加重震颤,而乙醇(酒精)的摄入可暂时减轻震颤,但次日会加重。

四、特发性震颤的治疗与危害

特发性震颤的治疗旨在减轻症状,提高患者的生活质量。陈鸿耀主任表示,对于药物治疗效果不佳的患者,可以考虑脑深部电刺激术(DBS)等手术治疗方法。此外,生活方式调整和心理调节也是缓解症状的重要手段。他提醒我们,特发性震颤可能导致行动不便、书写困难、降低生活质量、产生焦虑和抑郁情绪以及社交障碍等危害,因此需要及时发现、及早治疗。

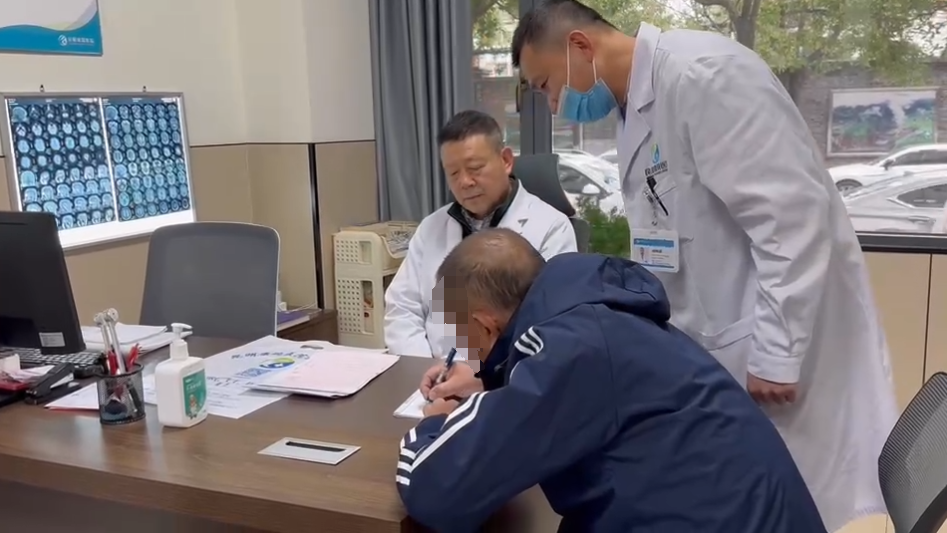

五、患者就诊案例

李先生,62岁,特发性震颤患者,双手震颤严重影响日常生活。他曾尝试多种药物治疗,但效果不佳。在朋友的推荐下,李先生来到昆明康瑞医院寻求陈鸿耀主任的帮助。陈鸿耀主任对李先生进行了详细的病史采集和体格检查,确诊为特发性震颤。考虑到李先生的震颤症状严重且药物治疗无效,陈主任建议采用脑深部电刺激术(DBS)进行治疗。经过充分的术前准备和手术,李先生的震颤症状得到了显著改善。术后,李先生的双手震颤明显减轻,他能够重新进行日常活动,如穿衣、吃饭、写字等。他对治疗效果非常满意,并表示自己重新找回了生活的乐趣和自信。

昆明康瑞医院专家陈鸿耀副主任医师以其丰富的临床经验和精湛的技术,为特发性震颤患者提供了有效的治疗方案。他提醒我们,特发性震颤虽然是一种常见的神经系统疾病,但并不可怕。只要及时发现、及早治疗,并遵循医生的建议进行生活方式调整和心理调节,患者就能够重新拥有健康、快乐的生活。

热点问题:本月共济失调患者关注的问题.