在我们周围,不少人会出现头颈、下颌或双手震颤的现象,这种现象不仅可能出现在老年人身上,还可能出现在小孩子、青少年及成年人身上。随着“帕金森病”这一名词的普及,越来越多的人开始担心自己身体出现的“震颤”症状。然而,在帕金森病及运动障碍疾病门诊就诊的患者中,有一部分被诊断为“特发性震颤(ET)”。为了帮助大家更好地了解这一疾病,昆明康瑞医院神经外科特邀专家陈鸿耀主任进行专业讲解。

一、特发性震颤的定义与特点

特发性震颤,又称原发性震颤,是最常见的运动障碍性疾病之一。约30%~70%的ET患者有家族史,多呈常染色体显性遗传。本病隐匿起病,缓慢进展,且震颤幅度可随年龄和病情发展而增加。其特点主要为双侧缓慢起病,以双上肢动作性震颤为主要特征,在倒水、签名、进食等动作时尤为明显。此外,震颤还可能累及下肢、头部、口面部或咽喉肌等部位,情绪紧张或激动时加重,部分患者饮酒后震颤可减轻。

二、特发性震颤的诊断

特发性震颤的诊断主要依据病史及体格检查。陈鸿耀主任指出,临床诊断时需注意以下几点:

1.震颤特点:双上肢动作性震颤,伴或不伴其他部位的震颤。

2.排除其他神经系统疾病:如肌张力障碍、共济失调、帕金森综合征等。

3.病程:通常超过3年。

此外,辅助检查如实验室检查(肝肾功能、电解质、血糖、甲状腺功能等)、神经影像学检查(头颅MRI、多巴胺转运体PET/SPECT显像)以及神经电生理和基因诊断等,也可用于排除其他原因引起的震颤,从而进一步确诊特发性震颤。

三、特发性震颤的治疗

特发性震颤的治疗需根据症状是否影响患者日常生活能力而定。陈鸿耀主任强调,治疗应个体化,综合考虑患者的年龄、病情、职业需求等因素。

1.轻度震颤:对于轻度的、不影响日常生活或仅引起轻微心理困扰的1级震颤,无需特殊治疗,只需进行宣教和安慰。

2.中度震颤:2级震颤患者由于工作或社交需要,可选择事前半小时服药以间歇性减轻症状。一线用药包括普萘洛尔、阿罗洛尔、扑痫酮等;二线用药则包括苯二氮卓类药、加巴喷丁、托吡酯等。

3.重度震颤:影响日常生活和工作的2~4级震颤患者,需要药物治疗。若药物治疗效果不佳,可考虑手术治疗,如丘脑损毁术或脑深部电刺激术(DBS)。其中,DBS已成为治疗药物难治性ET的首选方法,陈鸿耀主任作为该领域的专家,拥有丰富的临床经验。

四、患者就诊案例

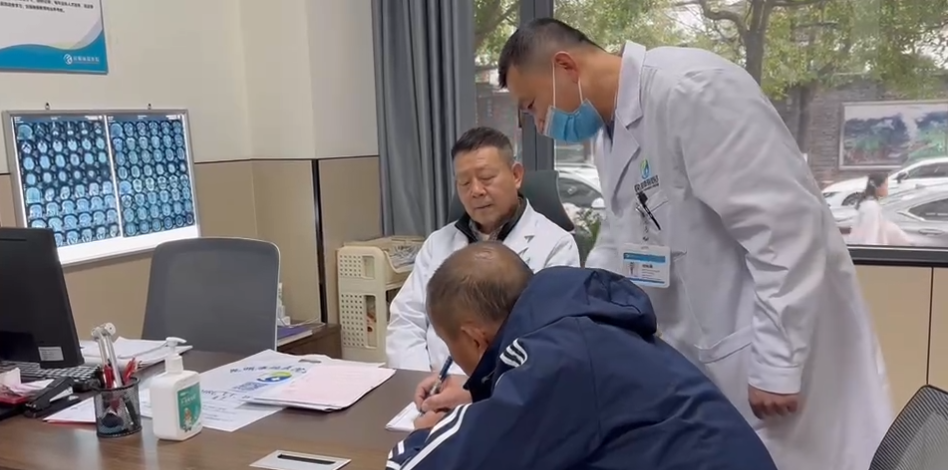

张先生,近五年来发现自己的双手在写字、拿筷子时开始出现轻微震颤,且逐渐加重。他担心自己患上了帕金森病,于是来到医院就诊。经过详细询问病史和体格检查,陈鸿耀主任诊断张先生为特发性震颤。考虑到张先生的震颤已经影响到日常生活和工作,陈主任建议他进行药物治疗。经过一段时间的药物治疗,张先生的震颤症状明显减轻,生活质量得到了显著提高。然而,一年后,张先生的震颤症状再次加重,且对药物治疗反应不佳。于是,陈主任建议他进行脑深部电刺激术(DBS)治疗。术后,张先生的震颤症状得到了有效控制,他重新过上了正常的生活。

手抖不一定是帕金森病,它也有可能是特发性震颤的表现。通过了解特发性震颤的定义、特点、诊断方法和治疗措施,我们可以更好地认识这一疾病,减少误诊和误用药的可能。同时,选择专业的医生和医疗机构进行诊断和治疗也是至关重要的。陈鸿耀主任作为神经外科领域的专家,在特发性震颤的诊断与治疗方面具有丰富的经验和独到的见解,为患者提供了优质的医疗服务。在面对手抖等震颤症状时,我们应保持冷静和理性,及时就医并遵医嘱进行治疗。相信在专业医生的指导下,我们能够战胜疾病,重拾健康与快乐。

热点问题:本月共济失调患者关注的问题.